Classifier l’information

Cette stratégie consiste à organiser les informations sélectionnées à partir d’un texte en catégories et en sous-catégories, selon un système et un ordre de classement qui en facilitera la compréhension et l’utilisation (Ruph, 2010). Cet effort de réflexion afin de trouver une façon d’organiser ce contenu se fait habituellement en fonction de vos besoins et de vos intentions.

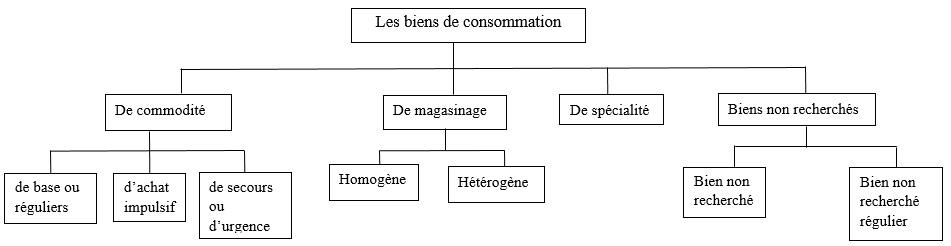

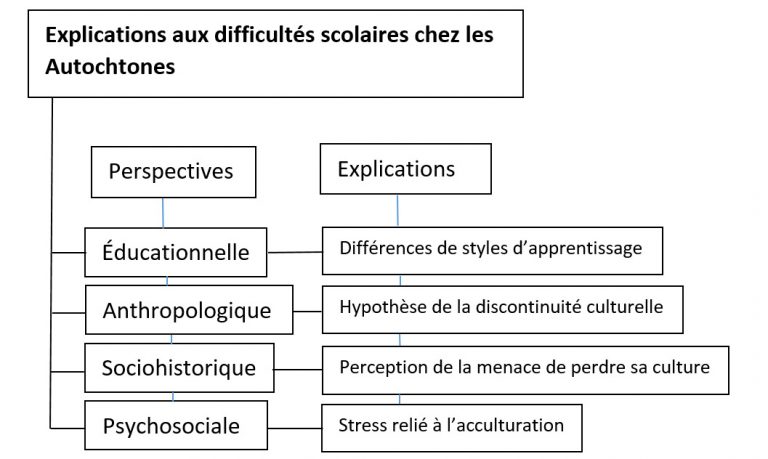

Le modèle classificatoire est une manière de représenter l’information en la hiérarchisant, c’est-à-dire en l’organisant selon un ordre logique ou une structure. Les liens entre les différentes parties se font par l’inclusion, c’est-à-dire par le fait d’identifier les éléments qui sont inclus dans une catégorie ou un ensemble, et la pyramide des niveaux, qui vont indiquer la hiérarchie. Pour y arriver, un regroupement par ensembles, par classes ou par catégories est effectué selon des caractéristiques que vous aurez établies (Barbeau et al. 1997).

Ce modèle n’est pas applicable à tous les types d’information, il est habituellement utilisé pour un type de texte où une classification et une hiérarchisation est nécessaire pour avoir une vue d’ensemble et comprendre la structure d’une discipline, d’un thème, etc. Par exemple, on peut se servir de ce modèle lorsqu’on a besoin de situer un ou des éléments dans son ensemble : les théories ou courants de pensée rattachés à une discipline, les disciplines dans un programme d’enseignement ou un curriculum, un cours relié à un cheminement dans un programme, etc.

Exemple sur la classification des biens de consommation [1] :

Les avantages

Réduire le sentiment de confusion devant la quantité importante d’informations.

Repérer plus rapidement les informations lorsque nécessaire.

Pour amorcer votre démarche

Questions à vous poser :

Réponses élaborées à partir de l’exemple suivant :

Classification du monde animal : http://tnregneanimal.tableau-noir.net/pages10/classificationtableau.html

- Quelle est la catégorie la plus générale? (ex. le monde animal)

- Quelles catégories lui sont subordonnées, c’est-à-dire les catégories qui en découlent? (ex. les vertébrés, les invertébrés)

- Identifiez les catégories qui découlent de ces nouvelles catégories et ainsi de suite. (ex. les vertébrés : les mammifères, les oiseaux, les poissons, etc.)

- Combien de niveaux y-a-t-il à traiter?

La seule manière de développer cette habileté, c’est de la répéter le plus souvent possible.

Exercice :

Adapté à partir de Baribeau et al. (1997), p. 54-55.

- Choisir un texte à lire dans le cadre d’un cours pour la présente session;

- Identifiez des éléments d’information qu’il est possible de représenter selon le modèle classificatoire;

- Faites-en la représentation.

Sources :

[1] Notes de cours ADM1114 – Administration marketing session automne 2002)

Comparer

La comparaison se définit par le fait d’ « examiner les ressemblances ou les différences entre les données provenant de deux ou plusieurs sources » (Office québécois de la langue française, 2012).

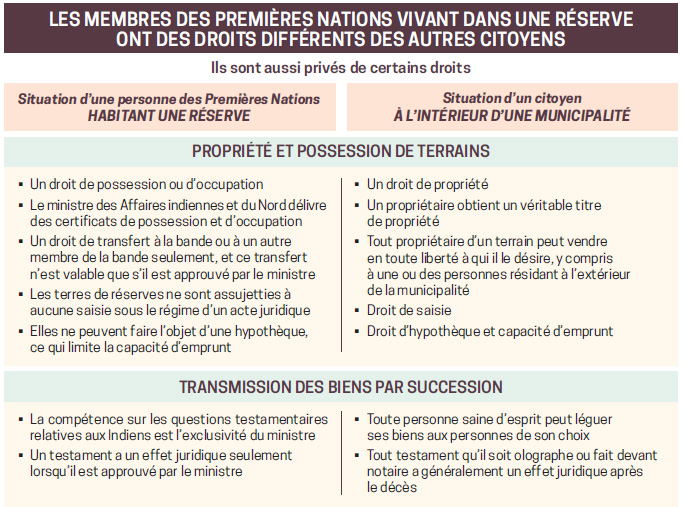

Selon Ruph (2010), comparer permet de tirer beaucoup plus d’informations issues de l’observation d’éléments plutôt que de les examiner de manière séparée, même si cela est effectué de manière précise et complète. L’utilisation du modèle comparatif consiste en l’organisation, sous forme de tableau, d’éléments d’information selon leurs similitudes (ressemblances) et leurs différences (Barbeau et al. 1997). Les éléments (idées, faits, concepts, théories, approches, solutions, personnes, etc.) sont comparés les uns par rapport aux autres, en vue de distinguer des données semblables à première vue, réduisant ainsi le risque de confusion et de regrouper les aspects ayant des points communs : « Une comparaison efficace se fait partie par partie, élément par élément » (Ruph, 2010, p. 48).

Les avantages

La création de tableaux comparatifs permet de mieux visualiser les similitudes et les différences entre des concepts, des théories, etc. Elle facilite l’encodage dans la mémoire à long terme et le rappel des informations au moment opportun.

Elle évite de confondre des notions semblables en apparence; permet de faciliter le travail de classification par ensemble et sous-ensembles.

pour amorcer votre démarche

Questions à vous poser :

- Que compare-t-on?

- Quelles sont les ressemblances entre X et Y?

- Quelles sont les différences entre X et Y?

- Quels sont les attributs de …?

La seule manière de développer cette habileté, c’est de la répéter le plus souvent possible.

Exemple d'un tableau comparatif

(tiré de Lepage, 2019, p.46 [1])

Exercice :

Pour intégrer ce mode de représentation : exercice adapté à partir de Barbeau et al. (1997), p. 48, exercice 3.

- Choisir un texte à lire dans le cadre d’un cours pour la présente session;

- Identifiez des éléments d’information qu’il est possible de représenter selon le modèle comparatif;

- Faites-en la représentation (à l’aide de deux colonnes).

Sources :

[1] Lepage, Pierre. (2019). Mythes et réalités sur les peuples autochtones, 3e édition. Québec : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse; Uashat : Institut Tshakapesh.

Représenter l’information à l’aide d’une carte conceptuelle

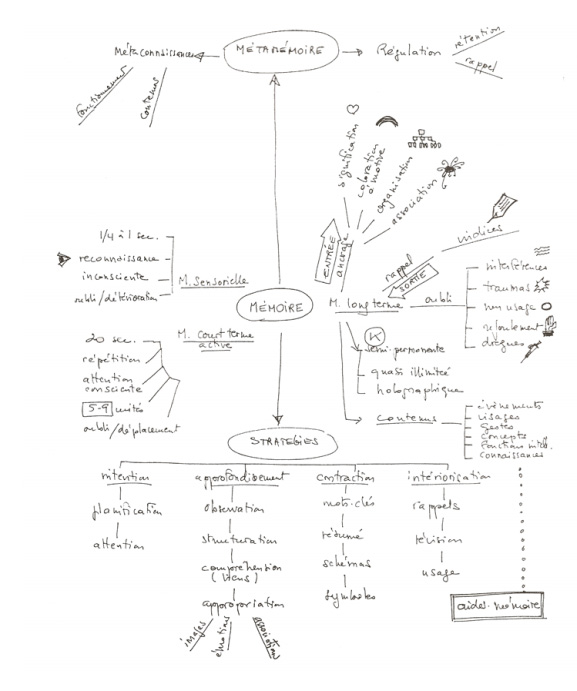

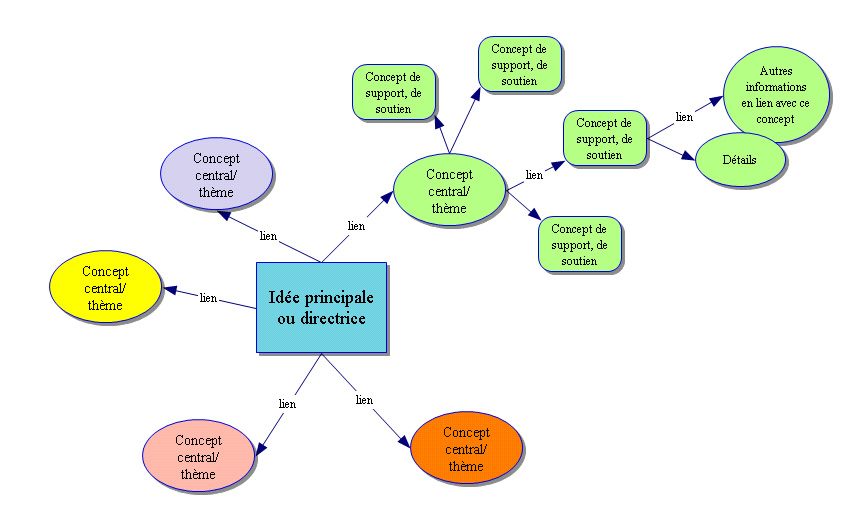

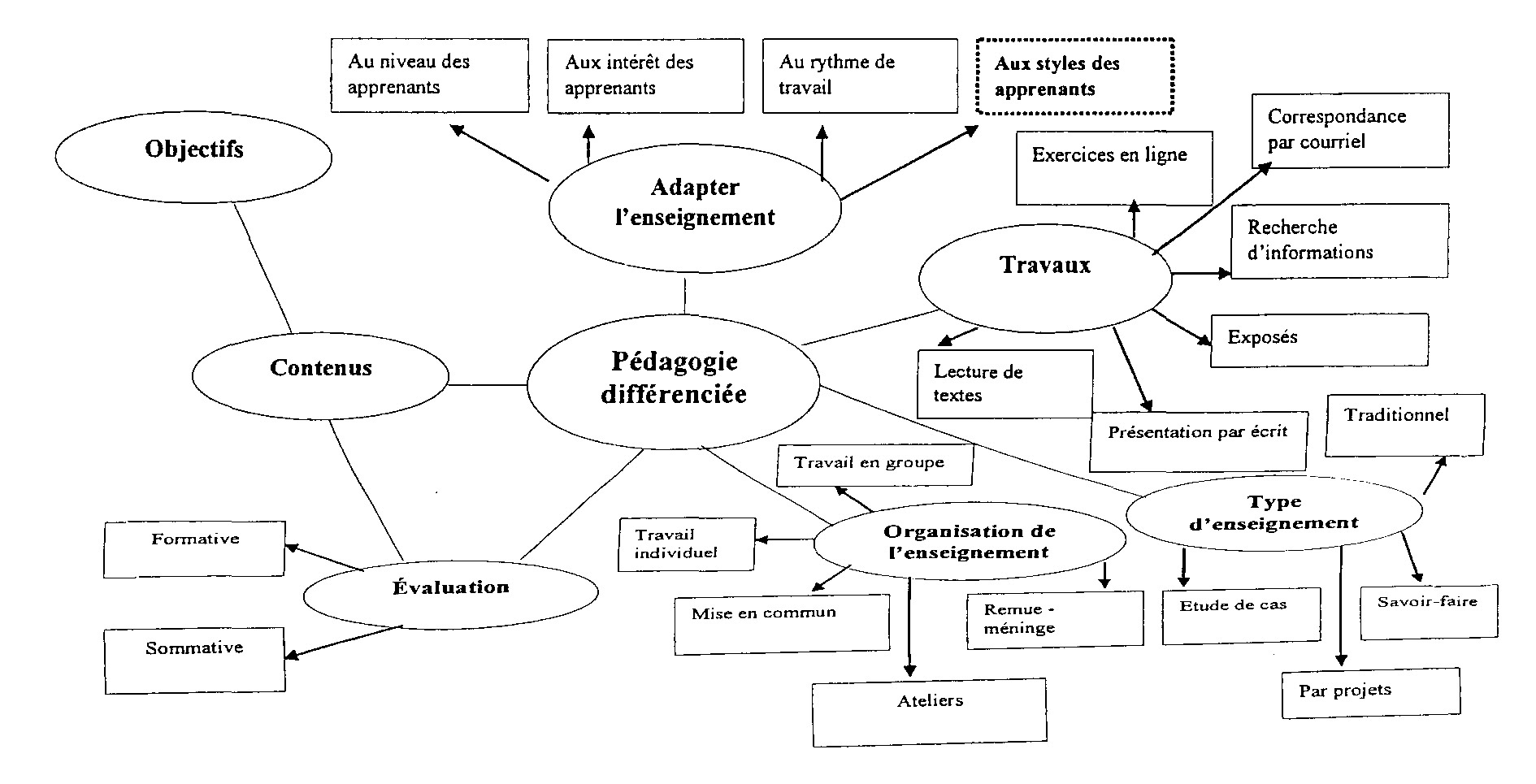

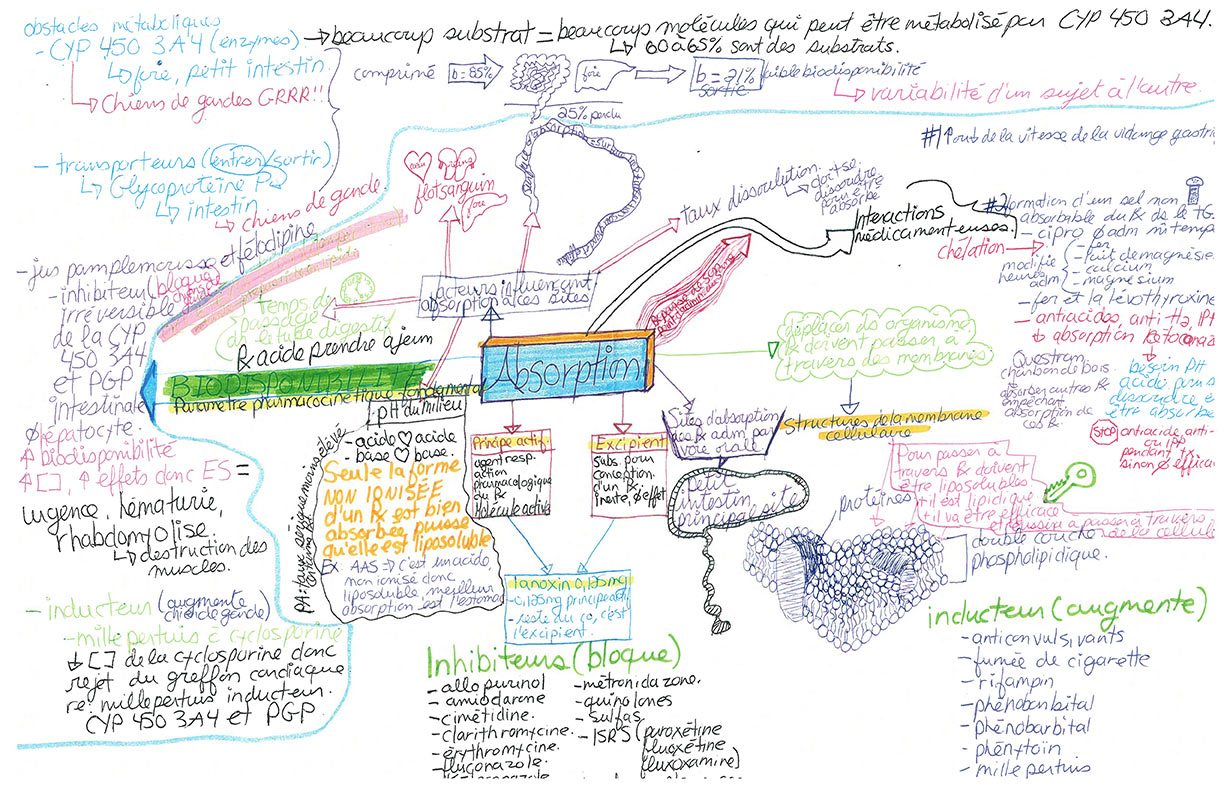

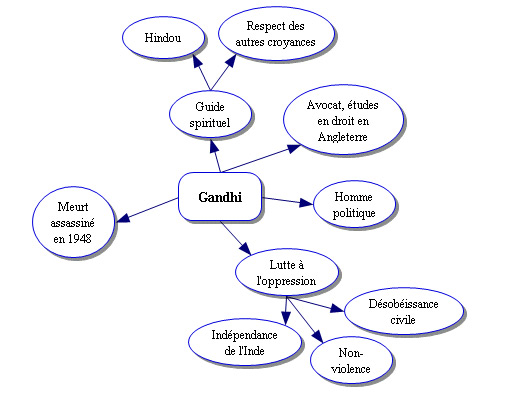

La cartographie conceptuelle se définit comme étant une «représentation de concepts […] sous la forme d'une carte qui illustre graphiquement les liens entre les idées, de manière à faciliter la visualisation de l'ensemble» (Office québécois de la langue française, 2001). Ce modèle propose une organisation de l’information selon les liens hiérarchiques ou sémantiques existants entre les éléments. Elle représente la forme d’un texte ou d’un exposé, et rend compte de son organisation. D’autres termes sont également utilisés pour désigner une carte conceptuelle : carte cognitive, carte heuristique, réseau de concepts, schéma arborescent, réseau sémantique, etc. (Lamy, 2008; Mottet, 2008) ou en anglais, mind mapping.

De façon générale, une carte conceptuelle représente les mots-clés d’un texte, d’un savoir, d’une discipline que l’on essaie de résumer. Des liens précis doivent être établis entre les concepts liés entre eux, par un verbe ou un adverbe et ce, en tenant compte de la hiérarchie existant entre ces concepts, s’il y a lieu, (Barbeau et al. 1997), ou d’autres types d’associations ou de relations entre les idées, tels des enchaînements ou une organisation ramifiée autour de différents concepts clés (Buzan, 2012). Les cartes conceptuelles peuvent prendre plusieurs formes : elles peuvent parfois ressembler à des organigrammes, ou prendre des formes plus libres quand elles sont organisées autour d’une idée principale au centre de la page, puis que les différents concepts sont ramifiés autour de ce thème central. La carte conceptuelle encourage les étudiants à aller au-delà des définitions en leur permettant de réinvestir leurs connaissances personnelles en vue de mieux comprendre un texte (Zwiers, 2008).

Les avantages

Les cartes conceptuelles aident les étudiants à faire des liens entre les concepts et améliore aussi leur compréhension de textes. Elles aident à l’apprentissage de plusieurs contenus car elles vont aider les étudiants à organiser l’information, les encourager à se questionner et à faire des liens avec leurs connaissances antérieures (Nist et Holschuh, 2000).

Pour amorcer votre démarche

Questions à vous poser :

- Quel concept est le plus général ou le plus intégrateur?

- Y-a-t-il différents niveaux, est-ce que plusieurs concepts sont de même importance, est-ce que les idées s’enchaînent?

- Quelles relations existent-ils entre les concepts?

- Comment je peux représenter de façon la plus significative possible cet ensemble, cette unité?

Étapes

- repérer les concepts pertinents à la compréhension de l’objet d’étude : lire, comprendre les mots, les phrases. Relire et souligner l’important en résumant par un mot-clé;

- identifier l’idée directrice qui est la plus englobante;

- regrouper les concepts qui ont la même importance;

- identifier les concepts de support ou de soutien;

- établir une hiérarchie entre les concepts, les organiser autour de thèmes;

- définir les relations entre les concepts (à l’aide d’un verbe ou d’un adverbe);

- Vous pouvez utiliser des symboles (ex : flèches), des images, des couleurs (ex. utiliser la même couleur pour des concepts liés).

Plusieurs logiciels peuvent vous aider à la construction de cartes conceptuelles (ex. Inspiration 8)

La seule manière de développer cette habileté, c’est de la répéter le plus souvent possible. Si votre carte conceptuelle n’est pas à point du premier coup, soyez patient. Plus vous en ferez, plus elles deviendront significatives.

Exemples :

Sur le Web, vous pouvez trouver des centaines d’exemples pour vous inspirer. Utilisez les mots-clés suivants :

- Carte conceptuelle

- Carte mentale

- Carte ou schéma heuristique

- Mind map

Sources :

Ruph, 2010. http://web2.uqat.ca/guidestrategies/memoire/arborescence.pdf

Page-Lamarche, V. (2007). Style d’apprentissage et style d’enseignement…vers une pédagogie différenciée ? Conférence-Atelier donnée à l’UQAT le 16 mars 2007.

Représenter visuellement ses connaissances

Organiser ses connaissances consiste notamment en la création ou l’application d’une mnémotechnique[1], à la construction de schémas, de diagrammes, de tableaux ou de cartes conceptuelles (Bégin, 2008). Représenter ses connaissances théoriques de façon visuelle consiste donc à intégrer plusieurs éléments d’information en un "tout organisé" afin de percevoir les relations qui existent entre ces derniers (Barbeau et al., 1997).

L’organisation visuelle des connaissances peut être utilisée dans une variété de situations, par exemple, pour vous aider à visualiser la structure d’un texte : les relations de cause à effet, les problèmes-solutions, la comparaison et les contrastes, la chronologie dans le temps et d’autres types de modèles. Les représentations visuelles des concepts-clés vous amènent souvent à voir ces modèles d’organisation de textes, en rendant leur structure plus explicite. Cela vous encourage ainsi à voir comment les connaissances sont structurées dans un domaine particulier (Nist et Holschuh, 2000).

Modèles de représentation visuelle

La représentation visuelle de l’information dépend de votre habileté à identifier les mots-clés, les éléments essentiels d’un texte ou d’une présentation orale. Il est donc important de vous exercer à identifier les mots-clés dans un texte ou dans vos notes de cours pour ensuite percevoir les liens entre eux. Plusieurs modèles peuvent être utilisés : descriptif, causal, argumentatif, généralisation, séquentiel, etc. (Barbeau et al. 1997).

Le modèle descriptif :

Permet l’organisation de l’information à propos des caractéristiques ou des fonctions d’un concept, d’un objet, d’un processus, d’un évènement ou d’une personne. Les liens (d’inclusion ou d’appartenance) sont représentés à l’aide d’un trait qui relie les concepts, les choses, les évènements ou les processus. L’idée centrale (qui fait l’objet du schéma) est placée au centre, bien en vue, tandis que ses fonctions (ou attributs) sont placés autour, et sont reliés au centre avec un trait.

Le modèle de généralisation :

Permet d’organiser des éléments d’information autour d’une notion plus générale qui les englobe (exemple des poupées russes). En identifiant la classe générale, cela permet d’inclure, par la suite, les exemples reliés à chacune des catégories. Ce mode de représentation permet soit d’expliquer une idée, soit d’élaborer un début de classification.

Modèle de généralisation[2]

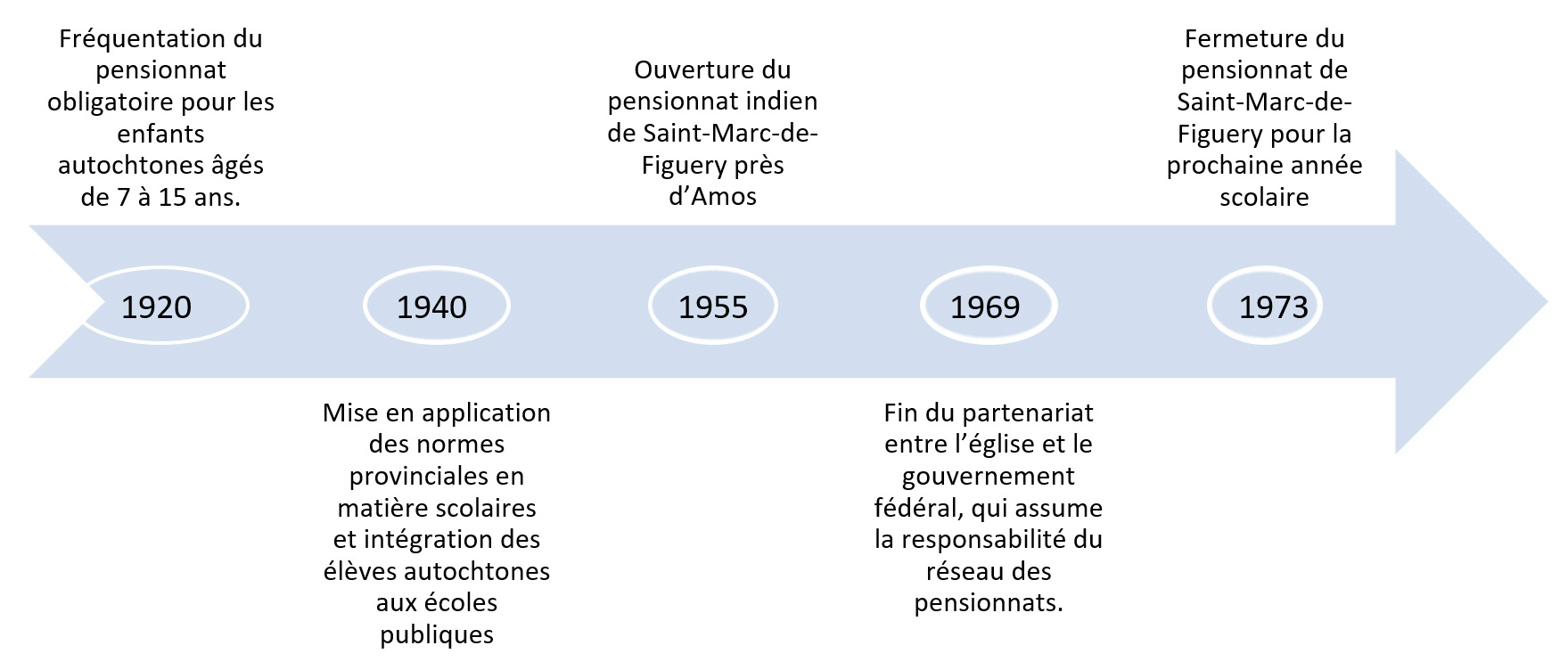

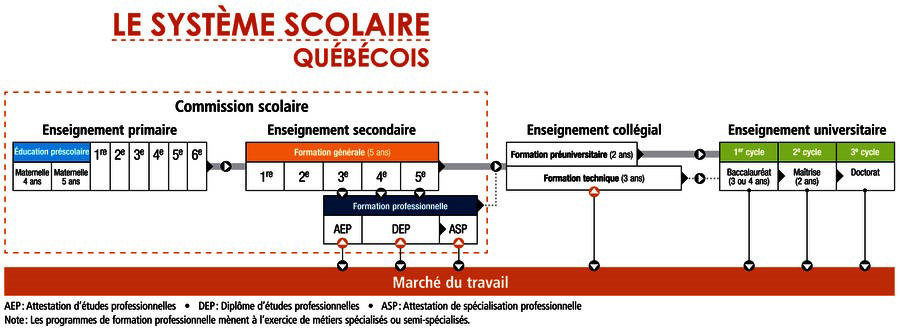

Le modèle séquentiel :

Désigne un mode d’organisation de l’information en séquence, c’est-à-dire avec un début et une fin, sur une ligne continue. Il y a deux types de modèles séquentiels : le modèle chronologique, qui permet d’organiser des évènements selon un déroulement dans le temps et le modèle gradué, qui permet d’organiser les faits, les choses, les évènements, les idées, selon leur degré, leur valeur, leur niveau, et ce, dans une échelle de grandeur.

Le modèle chronologique[3]

Le modèle gradué[4]

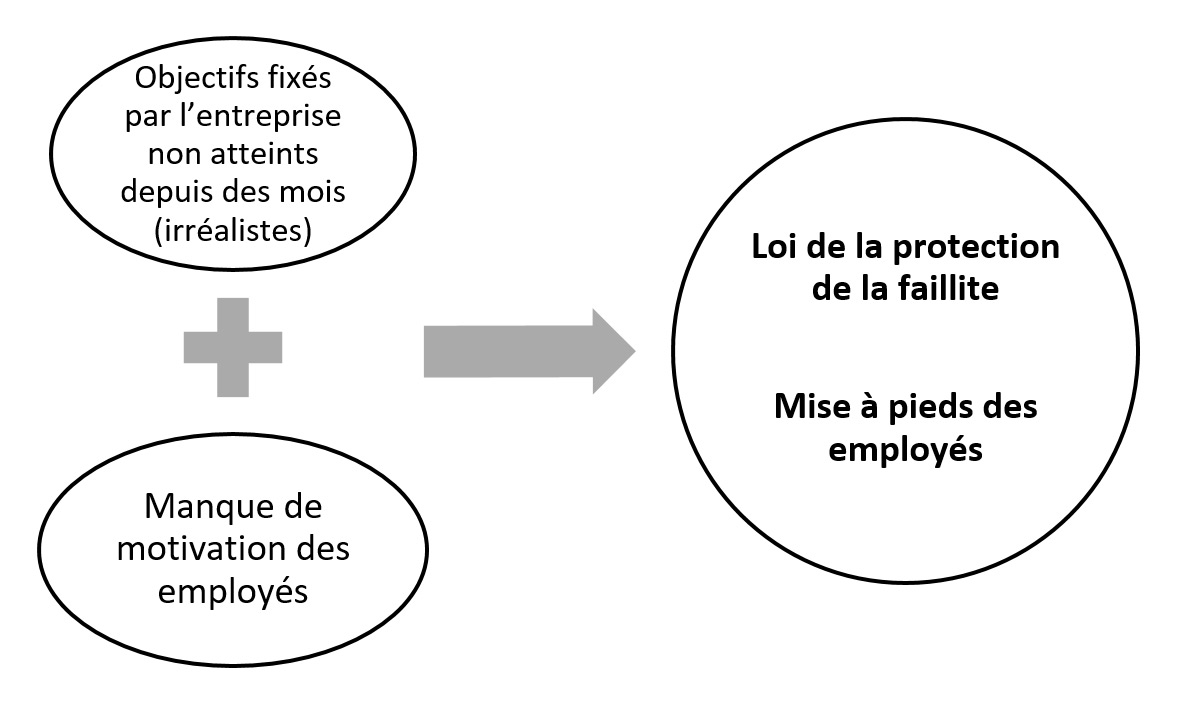

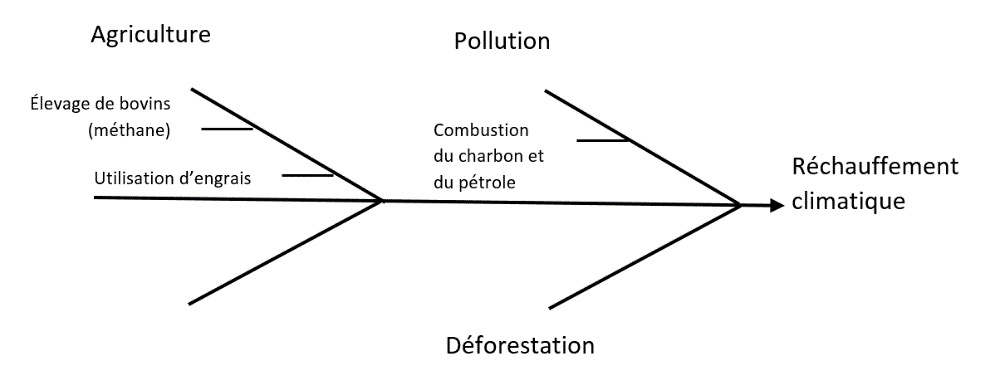

Le modèle causal :

Consiste à organiser des informations d’un texte selon les liens de cause à effet que l’on peut en dégager. Ce modèle consiste à ordonner les évènements : ceux qui représentent la cause d’un évènement vont précéder ceux qui en sont la conséquence. En identifiant d’abord la conséquence, qui est l’objet de la représentation graphique (mis en évidence par soulignement, encadrement, caractère différent, etc.), on le situe au bout d’une flèche. On identifie les faits l’ayant provoquée en les disposant avant la conséquence. On relie ces faits avec une flèche et des traits.

Les causes du changement climatique (Commission européenne, 2016)[5].

Pour amorcer votre démarche

Pour chacune des manières de représenter graphiquement les informations, il importe de prendre du temps afin d’élaborer et d’organiser les informations à traiter.

Les avantages

Représenter visuellement les connaissances permet de mieux comprendre les éléments d’information en établissant des relations entre les idées.

Cette pratique augmente la capacité de mémoire de travail pendant la lecture en regroupant des détails dans des ensembles.

Elle facilite la création d’analogies ou de comparaisons.

Elle sert d’outil pour structurer et conserver en mémoire l’information extraite des lectures.

Elle augmente le degré d’engagement du lecteur envers le texte, de même que l’intérêt et le plaisir à lire (Giasson, 1990).

Exercice

Pour intégrer chacun de ces modes de représentation

- Choisir un texte à lire dans le cadre d’un cours pour la présente session;

- Identifiez des éléments d’information qu’il est possible de représenter selon le modèle dont vous avez besoin;

- Faites-en la représentation.

Descriptif

- Quelles sont les fonctions ou les attributs de …?

Causal

- Quelles sont les causes de …?

- Qu’est-ce qui a provoqué…?

Argumentatif

- Quelle thèse est défendue?

- Quelles en sont les prémisses?

- Ces prémisses sont-elles liées ou indépendantes?

Séquentiel

- Quel est l’état initial?

- Quels sont les états intermédiaires?

- Quel est l’état final?

Généralisation

- Quels sont les exemples de …?

- Qu’est-ce qui illustre…?

Sources :

[1] «Capable d’aider la mémoire par des procédés d’association mentale qui facilitent l’acquisition et la restitution de souvenirs» (Le Petit Robert, 2016, p 1611).

[2] Selon un texte de Nancy Crépeau, dans le cadre du cours : La problématique de l’éducation comme objet d’étude (automne 2007)

[3] Fondation autochtone de l’espoir. (2014). 100 ans de pertes. L’expérience des pensionnats autochtones. Consulté sur http://100ansdepertes.ca/fr/timeline/#5 Auteur inconnu. (1973, avril). Le pensionnat indien ferme. L’Écho, p. A‑3.

[4] Schéma tiré de : Éducation internationale (n.d.) Le système éducatif québécois. Consulté sur http://www.education-internationale.com/qui-sommes-nous/le-systeme-educatif-quebecois/

[5] Commission européenne (2016). Les causes du changement climatique. Repéré à : http://ec.europa.eu/clima/change/causes/index_fr.htm